膝蓋骨内方脱臼(Medial Patellar Luxation: MPL)について

病気の概要

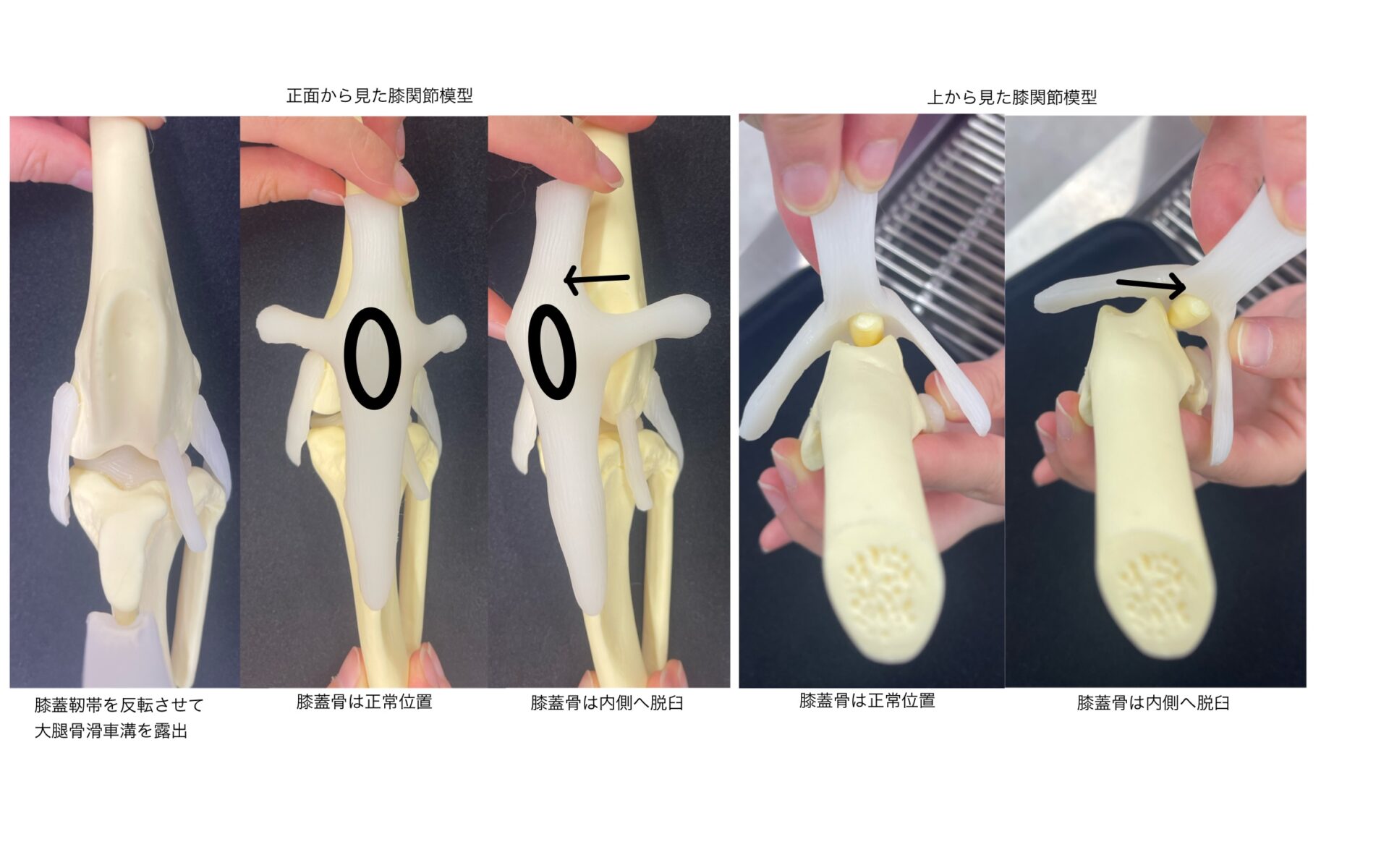

膝蓋骨(しつがいこつ)は、一般に「膝のお皿」とも呼ばれ、大腿骨(太ももの骨)の膝側にある溝を滑らかに動くことで、後ろ足をスムーズに伸ばしたり曲げたりする働きをになっています。

膝蓋骨内方脱臼(MPL)は、この膝蓋骨が正常な位置から内側(身体の中心側)にずれてしまう状態です。

特に小型犬やトイ犬種(チワワ、トイプードル、ポメラニアン、マルチーズなど)に多く発生し、先天的な骨格の形態異常や筋肉・靱帯のバランス不良が原因とされています。

軽度な場合は無症状のこともありますが、進行すると跛行(びっこを引く)、痛み、関節炎や前十字靭帯断裂などの問題が生じることがあり、早期の診断と適切な対応が重要です。

症状

飼い主様が気づくことが多いサインは以下のようなものです:

- 歩いている最中に急に後ろ足を浮かせる(スキップするような動き)

- 散歩中に立ち止まってしまう、座り込む

- 段差や階段を嫌がる

- 後ろ足の形が左右で違う(曲がっている、O脚気味)

- 動物病院で「膝が外れやすい」と指摘された

これらの症状がある場合、膝蓋骨内方脱臼の可能性が考えられます。

グレード分類(脱臼の程度)

MPLは、脱臼の程度によりグレードI~IVに分類されます。

| グレード | 特徴 |

|---|---|

| グレードI | 通常は脱臼していないが、手で押すと脱臼する。無症状が多い。 |

| グレードII | 脱臼と整復を繰り返す(自然に外れて戻る)。スキッピングなどが見られる。 |

| グレードIII | 常に脱臼しているが、手で戻せる。跛行の程度や種類は様々。 |

| グレードIV | 常に脱臼していて、手でも戻らない。明らかなO脚や異常歩行を伴う。 |

治療

軽度(グレードI〜II)で症状がない場合、経過観察や関節サプリメント、運動管理による保存療法で対応することもあります。この際体重管理はとても重要で、その後の関節軟骨の損傷や前十字靭帯断裂のリスクの上昇に強く関わってきます。またその後手術になった場合の合併症の有無にも関わります。

跛行が続く、脱臼頻度が多い、変形が見られる、若齢で進行性の傾向がある場合は外科手術が推奨されます。

主な手術法には以下のようなものがあります:

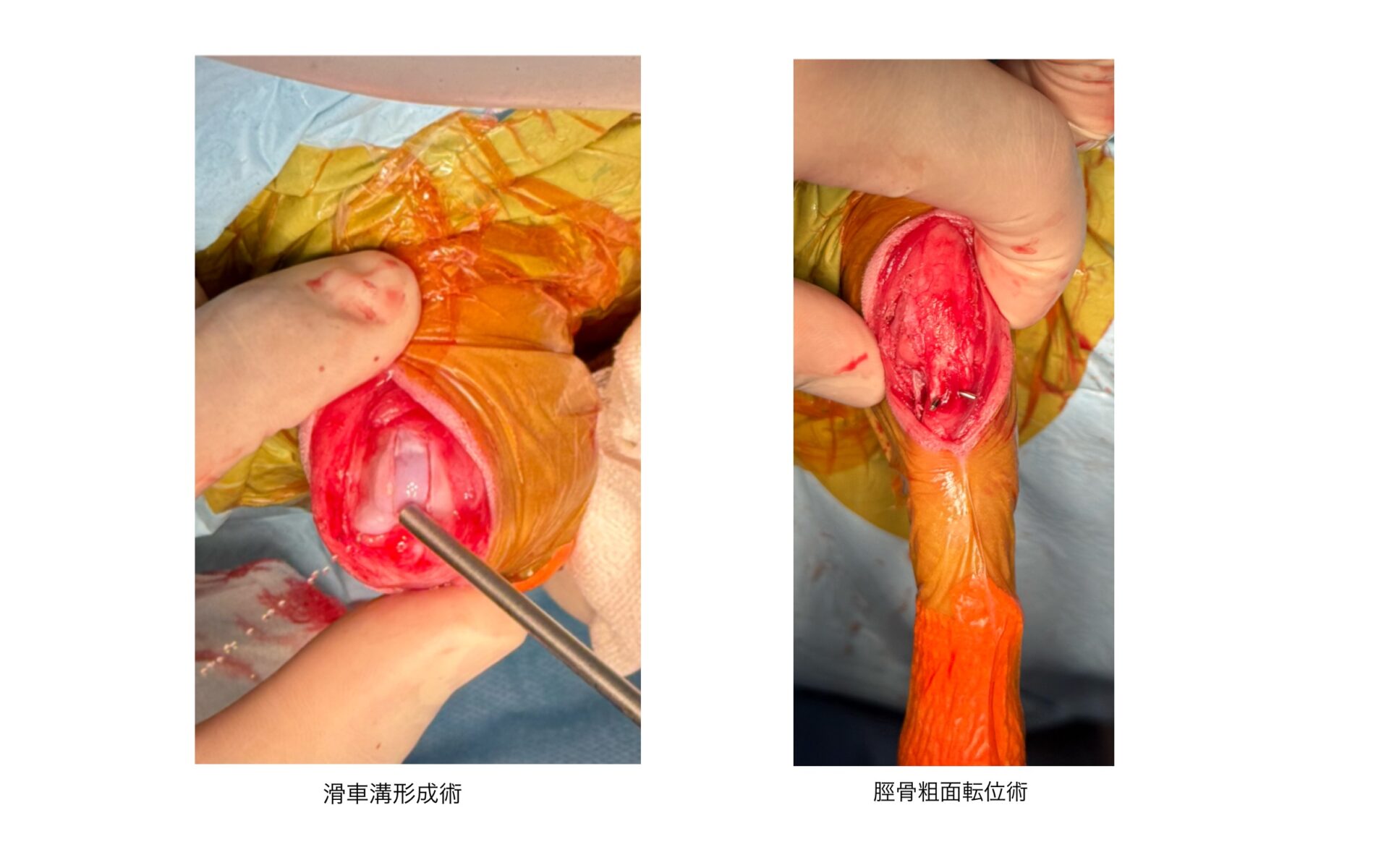

- 滑車溝形成術(Trochleoplasty):

膝蓋骨がはまる溝を深くして安定させます。 - 脛骨粗面転位術(TTT):

膝蓋靱帯の付着部である脛骨粗面を外側に移動させ、膝蓋骨がまっすぐ引かれるように整えます。 - 内側関節包の切離・外側の縫縮:

膝蓋骨を内側へ引っ張ってしまう筋膜・関節包を緩め、外側の構造を引き締めてバランスを整えます。

これらの方法は、患者さんの体格、年齢、骨格変形の程度、脱臼グレードによって組み合わせて選択されます。

手術のリスクと予後

手術によって多くの犬で歩様の改善や痛みの軽減が期待でき、通常の生活に戻ることが可能です。

一方で、再脱臼(特に重度症例)やインプラントのトラブルなど、一定の合併症リスクもあるため、術後の安静管理やリハビリがとても大切です。

- 再脱臼率:5〜20%(グレードIVではやや高め)

- 合併症:ピンの逸脱、感染、骨の癒合不全など

- 予後:グレードI〜IIIではほとんどの患者さんで術後良好な歩行を示しますが、グレードIVでは手術を重ねることもあります

術後の管理

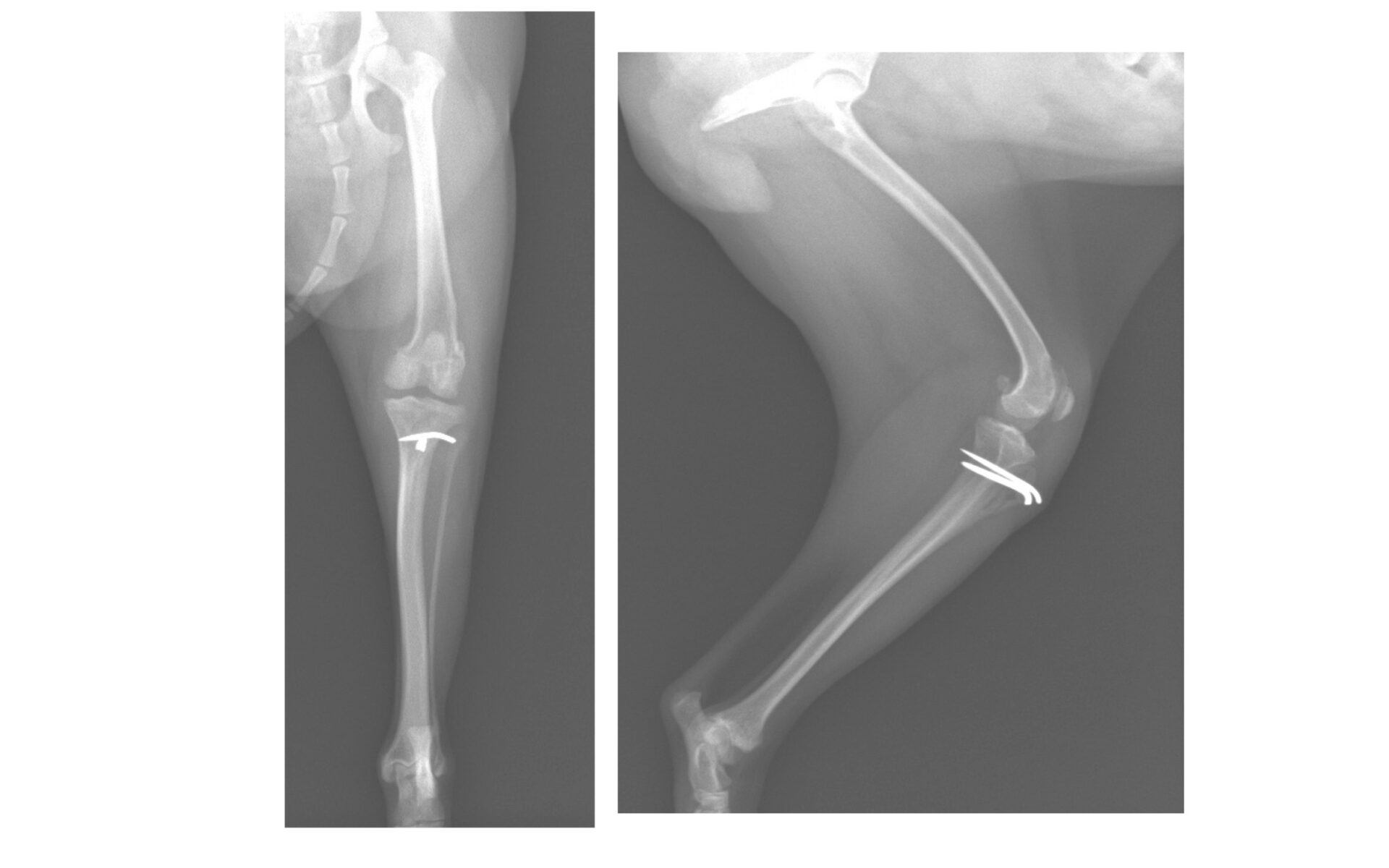

- 術後6〜8週間はケージレストやリード歩行中心の生活を送っていただきます。

- 徐々にリハビリや運動を再開していき、術後2週、4週、6週でX線検査を行い、骨の癒合状態を確認します。

- 患者さんによりサプリメント(グルコサミン・UC-IIなど)や体重管理も併用します。

それでは当院で手術を行なった患者さんをご紹介します。

遊んでいた際に突然左後肢を痛めてしまい挙げて歩いているという主訴で当院を受診されました。

触診では、左後肢は膝蓋骨内方脱臼グレード3で、来院時にも時折スキッピングが認められました。右後肢にも膝蓋骨内方脱臼グレード2が認められましたが臨床症状はありませんでした。レントゲン検査では大腿骨、脛骨の弯曲は認められませんでした。

左後肢の膝蓋骨内方脱臼と診断しました。

まずは疼痛緩和を行いましたが臨床症状の改善が得られませんでしたので、外科的な整復を計画しました。

手術は、滑車溝形成術、脛骨粗面転位術、内側リリース、外側関節包の縫縮を行いました。

術後、歩行は良好で再脱臼も認められておりません。

膝蓋骨内方脱臼は、跛行などの症状を放置すると関節炎や歩行障害が進行してしまうことがある疾患です。早期に外科的介入を行うことで、多くの犬が良好な歩様と快適な生活を取り戻すことができます。

気になる症状がある方は、ご相談ください。