猫の動脈管開存症(PDA)について

病気の概要

動脈管は、お母さんのお腹の中で胎児が成長する時に、肺を通らず血液を全身に送るための重要な血管です。通常は出生後7〜8日で自然に閉じますが、閉じないまま残ってしまう状態を「動脈管開存症(Patent Ductus Arteriosus, PDA)」といいます。

PDAは、犬では最も多い先天性心疾患の一つですが、猫では比較的まれな先天性心疾患です。見つかった場合には心臓に大きな負担をかける可能性があり、適切な対応が必要です。

病態と症状

- 多くは左心系から肺動脈への異常な血流(左→右シャント)が生じ、左心房・左心室に過剰な血液が戻ることで、心拡大や心不全の原因となります。

- 若齢時に臨床兆候がないため飼い主さんが気づくことが少なく、70.2%の患者さんで来院時に臨床兆候がなかったとの報告があります。

- 雑音(連続性雑音)が心臓で聴取されることが多く、健診で偶然発見されることもあります。

- 進行すると呼吸困難、運動不耐性、失神、肺水腫といった症状が出現します。

- 一部の猫では肺高血圧症が進行して血流が逆方向(右→左シャント)となり、低酸素血症やチアノーゼ(舌が紫色)、多血症などを引き起こします。

診断

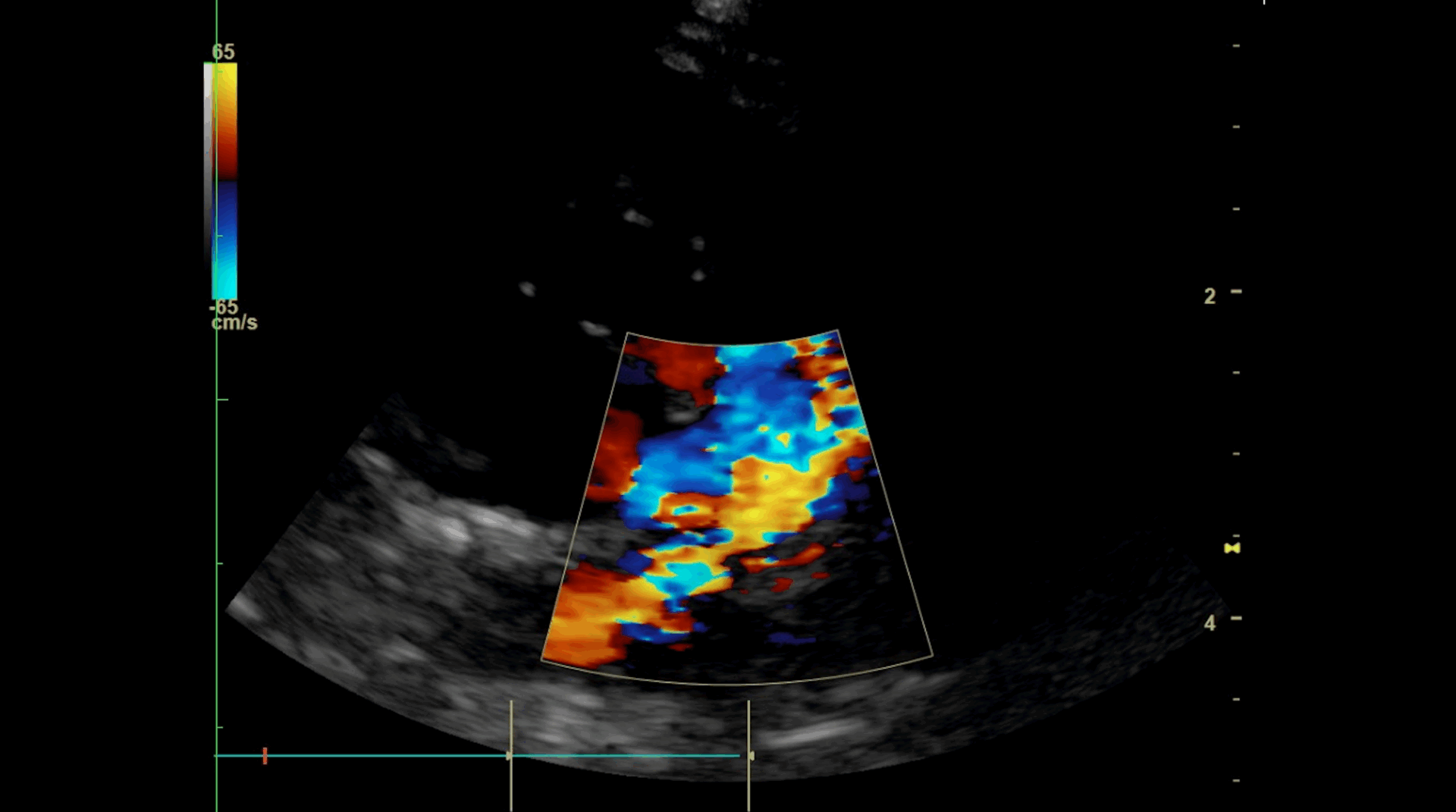

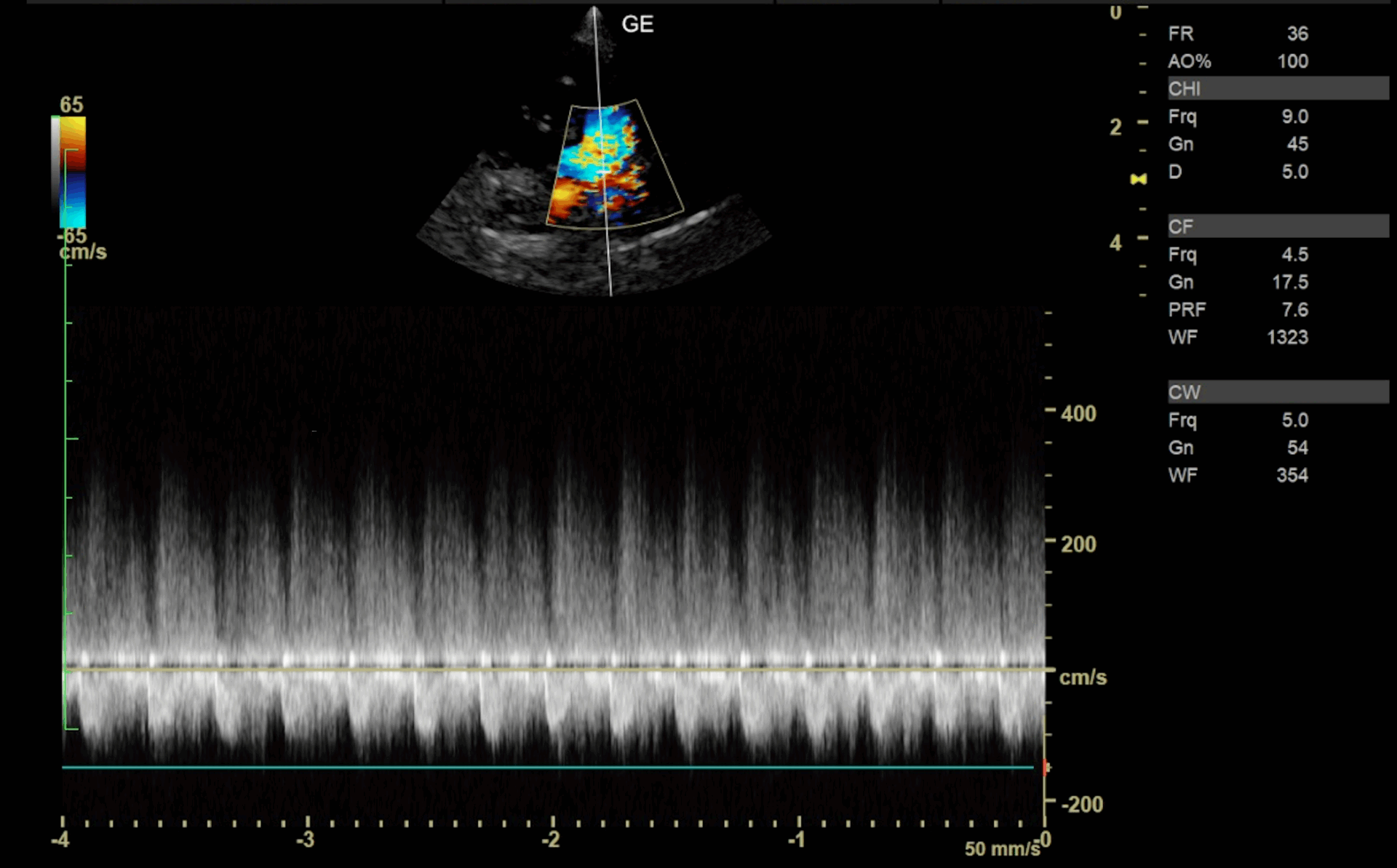

- 聴診での心雑音をきっかけに、心エコー検査で血流の方向や動脈管の形態を確認します。

- 必要に応じて胸部レントゲンや心電図、血液検査を行い、心臓の負担や肺高血圧症の有無を評価します。

治療の選択肢

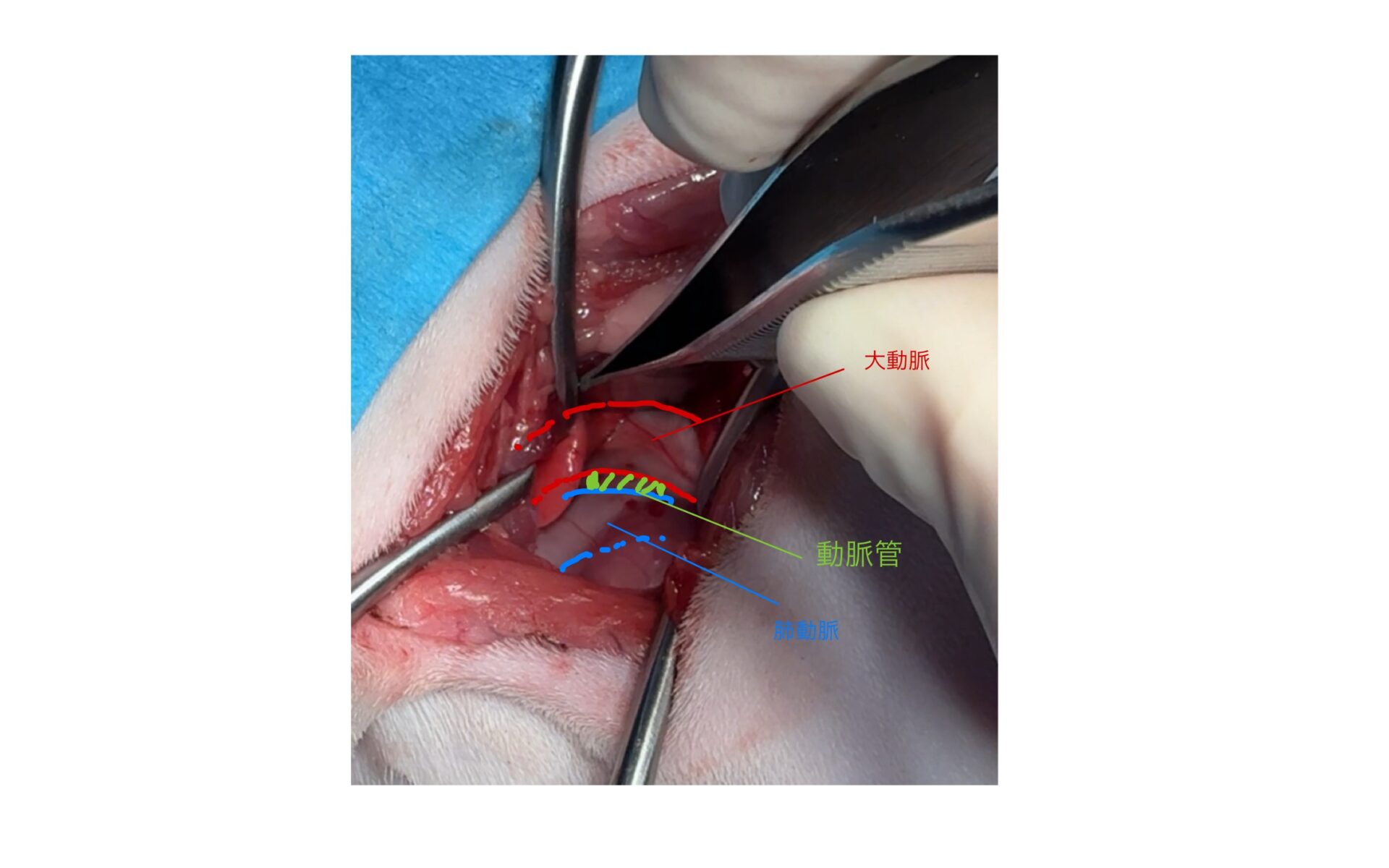

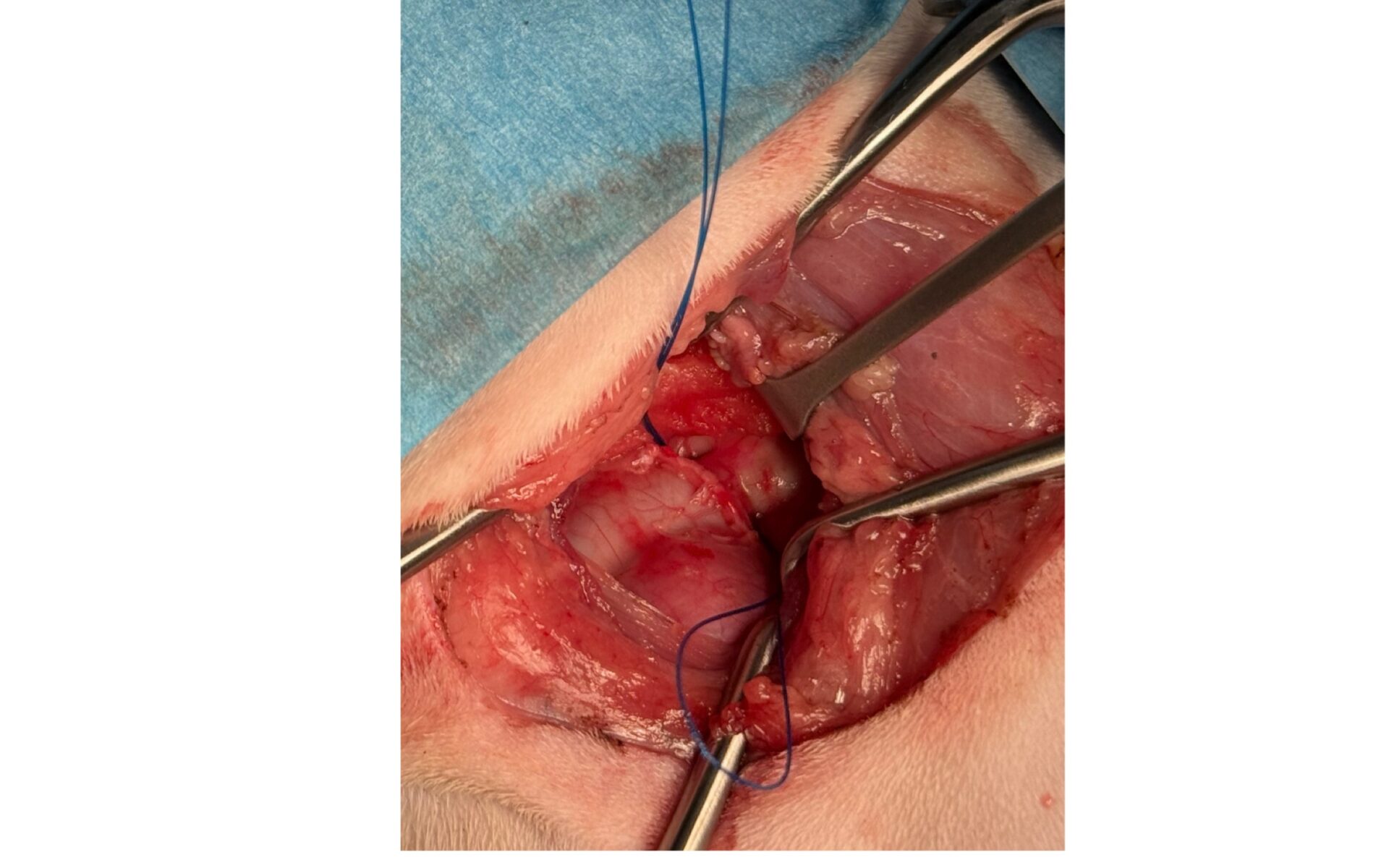

- 外科的結紮術(開胸手術)

- 胸を開き、動脈管を縛って閉じる方法です。

- 多くの猫で根治が可能ですが、術中出血や喉頭麻痺などのリスクが報告されています。

- 当院で実施できます。

- カテーテル治療(経皮的閉鎖術)

- 足や首の血管からカテーテルを通し、コイルや閉鎖デバイスを動脈管に留置して内側から塞ぐ方法です。

- 開胸を必要とせず、術後の回復も早い利点がありますが、猫では血管径が小さいため、体重や動脈管の形によって適応が限られます。

- 近年は小型猫でも使用できるデバイスが開発され、成功例が増えてきています。

- 当院では実施できません。

- 内科療法(対症療法)

- ACE阻害薬や利尿薬などで心臓の負担を軽減します。

- ただし、根本的に血流を遮断できないため、病気の進行抑制に限界があり、長期的な予後は外科やカテーテル閉鎖に劣ります。

治療方針の決定

- 左→右シャントが確認された場合は、可能な限り早期に外科またはカテーテルによる閉鎖が推奨されます。

- 右→左シャント(逆シャント)や高度の肺高血圧症がある場合は閉鎖が禁忌であり、内科的管理や酸素療法、二次性多血症のコントロールが中心となります。

予後

- 適切な方法で動脈管を閉じることができれば、多くの猫で心機能の改善が期待でき、長期的に良好な生活の質を維持できます。

- 治療を行わない場合、心不全や突然死のリスクが高まります。

今回、動脈管開存症の猫さんを外科的結紮術で治療した患者さんをご紹介します。

ワクチンで来院されましたが、接種前の胸部聴診で心臓より連続性雑音が聴取されました。胸部超音波検査を実施したところ、左傍胸骨大動脈起始部短軸像で主肺動脈内に短絡する血流がモザイク状に描出されました。また超音波検査上では特に他の先天的心疾患は認められませんでした。

病態の説明と、当院での治療方針(外科的結紮術)に関してご説明したところ治療を希望されましたが、体重が1.3kgと小さく手術は困難と判断し、心臓超音波検査で検診をしながら体重が2kg近くなるまで待つことにしました。

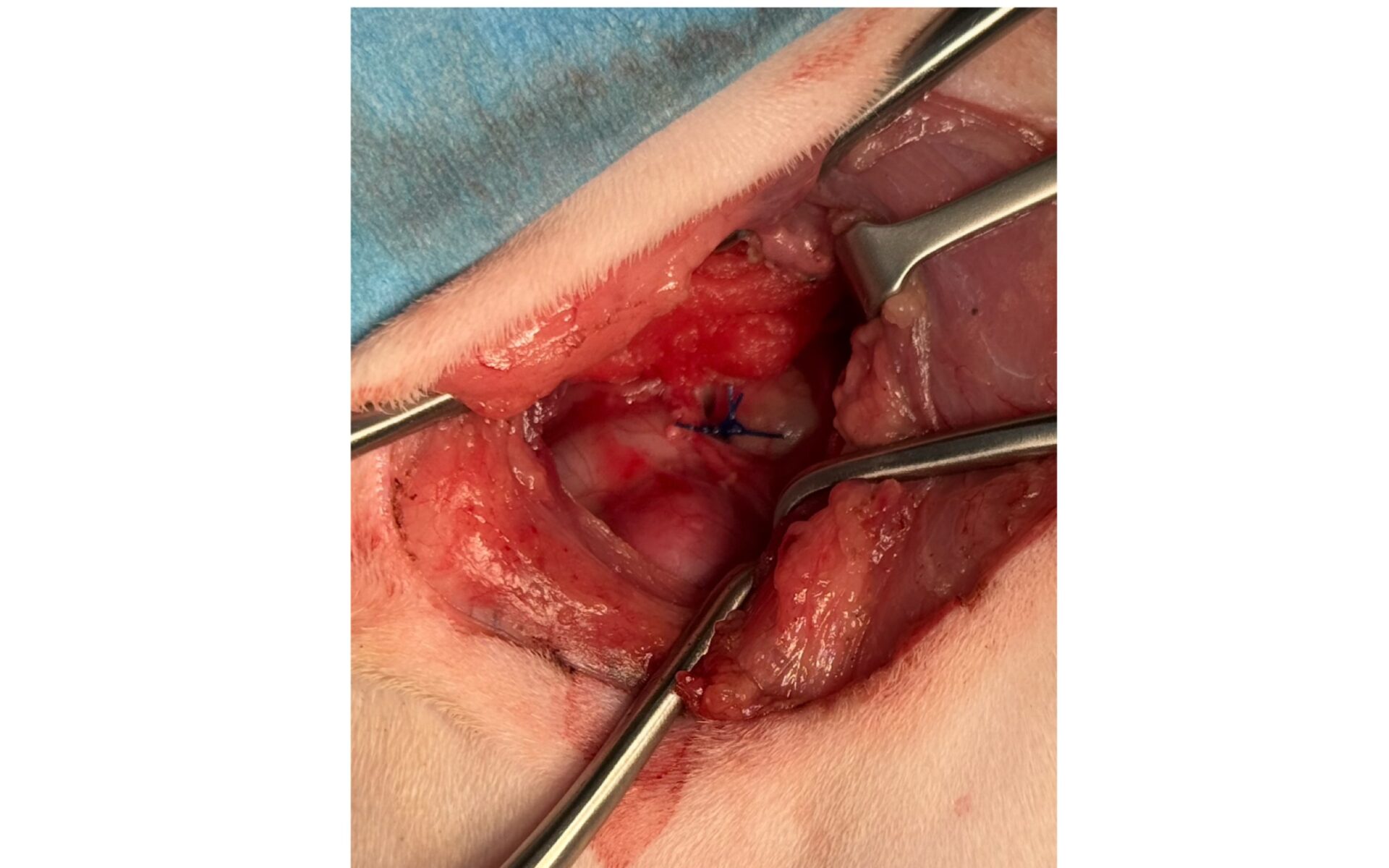

検診では特に心不全の悪化は認められず3ヶ月後に体重が2kgとなりましたので開胸下での動脈管の外科的結紮術を行いました。

術後の経過は特に合併症はなく良好であり、現在は元気に過ごしています。

猫の動脈管開存症は稀な心疾患ですが、見つかった場合は早期に閉鎖を検討することが望まれます。当院では、猫の動脈管開存症(PDA)の治療として、他の先天性心疾患が合併していない場合で、かつ外科的に血管を結紮して閉じる手術を希望される場合に対応が可能です。

一方で、カテーテルを用いた塞栓術(体内から閉じる治療)や、他の心臓病を併発しているケースについては、より高度な設備や専門的な治療が必要となるため、専門病院をご紹介させていただきます。

それぞれの猫ちゃんにとって適切な治療方法を一緒に検討・ご提案いたしますので、ご相談いただければと思います。